Sobre malte, eficiência e romance

Não sou um cara muito romântico, e a Cã é testemunha disso. Foi na faculdade, quando fizemos um ano de namoro, que escrevi a primeira e última carta a mão, para ela, numa desesperada tentativa de me desculpar por ter esquecido da tal data. Na verdade, minto. Há um mês fiz outra, que terminava com “te amo“, e começava com “não se esqueça de comprar a ração do Sazerac“. A gente vai ficando mais prático com a idade, mesmo.

Também nunca a surpreendi com a música preferida dela – mesmo porque não suporto aquele kpop. Mas, pensando bem, preparo o jantar para ela frequentemente, ainda que o menu seja sempre o que eu esteja com vontade de comer, e não ela. Mas, enfim, é importante ressaltar que não ser romântico não tem nada a ver com não acreditar no romantismo, na poesia, do mundo. E nisso eu acreditava, até demais.

Por exemplo, quando resolvi abrir o Caledonia, imaginiava que meu trabalho teria uma belíssima dose de romantismo. Estudar e explicar sobre whiskies, ajudar a criar drinks deliciosos, que potencializariam a alegria no coração de meus comensais. E a realidade é quase essa, mas entremeada por uma quantidade insuportável de planilhas, boletos, DARFs, licenças e gente, espera um pouquinho aí, deixa eu pedir pra desligarem o gás porque a mangueira do broiler deve estar furada.

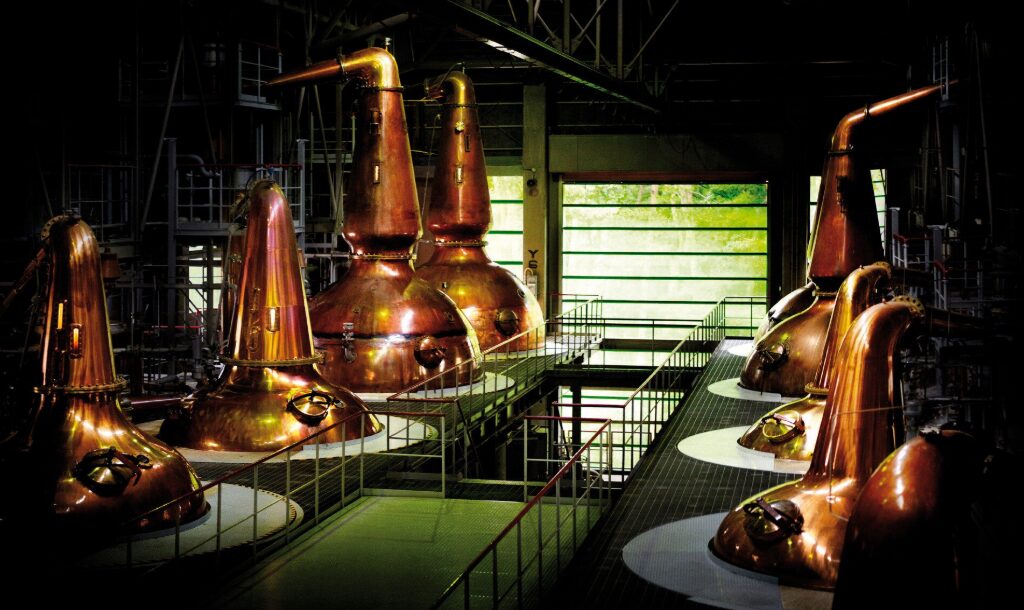

O mundo do whisky é meio assim, também. A gente vê – quer dizer, o marketing nos mostra – uma boa parte de romance. Os master blenders girando suas taças e analisando as minúcias de cada whisky, os washbacks borbulhando de felicidade ao fermentarem o mosto, e o new-make spirit escorrendo no spirit safe como uma cachoeira de alegria etílica. Mas, por trás, há bastante processo, padrão, minúcia. Como é o caso da produção e uso do malte.

Este é um dos assuntos mais chatos – e lindos – do mundo do scotch whisky. É tão lógico, que até faz a volta toda, e passa a ser poético. É bonito ver como a engrenagem funciona sem que ninguém de fora olhe para ela. Deixa eu explicar para vocês.

Malte, Então.

Vamos do começo. No mundo do Scotch Whisky, quando falamos “malte”, nos referimos à cevada maltada. A malteação é um processo pelo qual o grão é umedecido, para que comece a germinar. O processo de germinação é interrompido pela secagem, que ocorre pela elevação da temperatura. Quando se usa um forno alimentado por turfa, temos malte turfado. Este grão seco será posteriormente moído, cozido e fermentado, produzindo uma espécie rudimentar de cerveja – o wash.

E por falar em cerveja, os cervejólatras que porventura lerem esta matéria provavemente apontarão que “malte” pode ser de qualquer grão, porque qualquer grão pode ser malteado. E que já beberam várias cervejas de centeio, trigo, triticale, sorgo ou sei lá qual outro grão possível, maltado. E eu, sereno, responderei que sim, verdade, que nos Estados Unidos isso até acontece com algumas destilarias de whiskey, como a New Riff. Mas, no mundo do whisky, em geral, quando falamos apenas “malte”, nos referimos a cevada maltada. Ponto.

Dentro da categoria de malte, digo, de cevada maltada, há diferentes tipos, que se diferenciam especialmente pelo nível de torra. Mais ou menos como café. Exemplos são base, caramelo e chocolate. O mais amplamente usado é o malte base, pouco torrado. É o padrão da indústria, ainda que algumas destilarias tenham se aventurado com outros tipos. A experiência mais célebre neste sentido é, provavelmente, o The Glenmorangie Signet, um single malt produzido, parcialmente, com malte chocolate. É um malte mais torrado – o mesmo usado em cervejas escuras, como a Guinness. Sensorialmente, ele traz, justamente, o que o nome diz. Um sabor achocolatado, quase de café.

Por enquanto está fácil

Vamos elevar nível do whisky-geeking então. O malte é produzido de cevada maltada. Mas a cevada maltada, em si, possui centenas de varietais – que possuem cargas genéticas levemente distintas, e se comportam de formas diferentes ao serem malteadas, fermentadas ou destiladas. O paralelo natural aqui, para fins de clareza, é o mundo do vinho. Tudo é cevada, como tudo é uva. Mas dentre as uvas, temos Merlot, Chardonnay, Syrah, etc.

Durante a história do scotch whisky, centenas de variedades de cevada foram usadas. Algumas bem familiares, novamente, para os cervejólatras. Prisma, Chariot, Golden Promise e Optic, por exemplo. Mais recentemente, Concerto e Laureate. A indústria do scotch whisky tende a se voltar, de tempos em tempos, para uma determinada variedade, e depois abandoná-la em prol de outra mais nova. Uma das razões para isso é a adaptação de certas pragas a varietais que poderiam antes ser resistentes.

Mas a razão mais fundamental é o rendimento. Tanto para o agricultor, em termos de toneladas por hectare, quanto para a destilaria, em termos de litros por tonelada de malte. A complexidade do new-make spirit importa, obviamente, mas bem menos do que o rendimento. Ninguém produz whisky por caridade. Por conta disso, variedades antes amplamente usadas e muito celebradas por seus sabores e aromas – como Golden Promise, que falaremos a seguir – foram substituídas por mais novas, mais eficazes.

No caso do whisky escocês, especificamente, toda variedade de cevada nova deve ser aprovada por um comitê chamado “Malting Barley Committee”, que faz parte da “Maltsters’ Association of Great Britain” – um consórcio de fazendeiros, malteadoras e destilarias que, juntas, aprovam as variedades a serem usadas no Reino Unido. A ideia é proteger a cadeia de produção, com variedades adequadas para todos os players no processo.

Atualmente a variedade mais utilizada de cevada é a Laureate, que foi aprovada para uso comercial em 2017 pelo MBC. Antes dela, Concerto e Optic predominavam. O que – fazendo uma conta meio porca de idade – significa que a maioria das garrafas que você tem aí na sua prateleira são, provavelmente, produzidas destas duas varietais.

Mas, obviamente, há também exceções aqui. Um exemplo é o Yamazaki Golden Promise, single malt japonês produzido com a alardeada cevada da década de sessenta. Não seria exagero, inclusive, dizer que há uma tendência entre alguns produtores de resgatar variedades mais antigas. A Bruichladdich já fez isso diversas vezes – como com seu Bere Barley – e a (quase) finada Waterford Distillery também. O que talvez indique que a tendência atende pelo nome de Mark Reynier.

E o sabor, não faz diferença?

Não é que o sabor não importa. Mas a prioridade, em termos de sabor, é padronização, e não aperfeiçoamento. Ocorre que a indústria deve poder mudar de uma variedade para outra sem trazer impacto no sabor para o consumidor final. Então, o objetivo, quando se desenvolve uma nova variedade, não é melhorar o sabor, mas sim mantê-lo igual, elevando o rendimento. Isso garante padrão, que é extremamente importante, especialmente para os grandes produtores.

Por fim, o uso de uma ou outra variedade deve, fatalmente, acompanhar as mudanças climáticas. Variedades menos resistentes ao aquecimento global, ou a grandes variações climáticas, tendem a desaparecer. A produção de malte é um negócio. E como tal, com riscos inerentes. Mas é papel da indústria mitigar estes riscos e proteger a cadeia produtiva.

No fim das contas, a história das variedades de cevada no whisky é menos uma epopeia sensorial e mais uma narrativa de eficiência, ainda que alguns rebeldes tentem o contrário. É por isso que, apesar do romantismo de nomes como Golden Promise e Bere Barley, o copo que você levanta hoje provavelmente nasceu de uma cevada moderna, pragmática e silenciosamente competente.

E está tudo bem. No whisky, como em um relacionamento longo, o romance às vezes vem justamente daquilo que permanece igual, mesmo quando tudo por trás muda o tempo todo.

Leituras interessantes sobre o tema: